优良投资——高效——安全

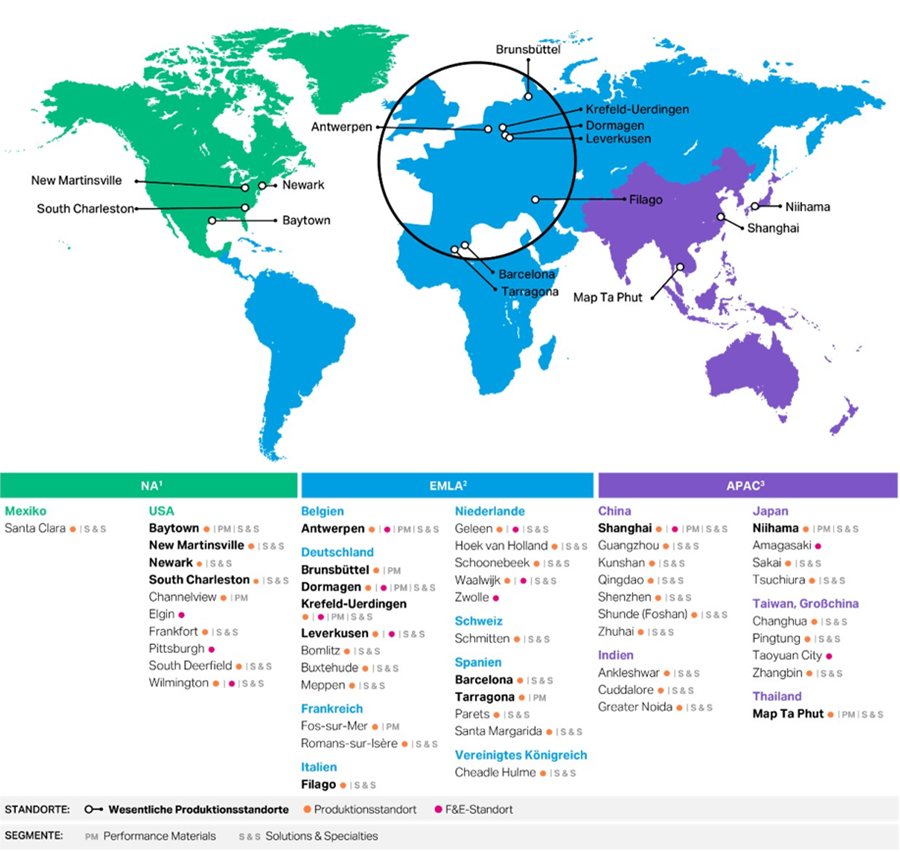

科思创在全球的经营地点

作为一家全球性公司,科思创根据最新、最具成本效益和生态兼容的技术,运营着强大的生产基地网络。此外,公司在全球范围内还拥有众多的技术中心和创新中心——所有这些都可以直接为周边的客户服务。

科思创在世界各地为各种产品组运营着生产和研发 (R&D) 基地。下图显示了科思创分布于 EMLA、NA 和 APAC 的 48 个生产基地和 13 个研发基地。它未显示办公和仓库站点,以及未纳入合并范围的股权投资站点。

科思创的生产和研发基地

1NA: 北美地区(加拿大、墨西哥、美国)。

2EMLA:欧洲、中东、拉丁美洲(不包括墨西哥)、非洲地区。

3APAC:亚太地区。